Pubblicato il 21/04/2025Tempo di lettura: 4 mins

Se la leadership statunitense non pare più credere nella ricerca, tanto da indurre molti ricercatori a pensare seriamente di abbandonare il Paese, forse è arrivato il momento per l’Europa di rafforzare finalmente la sua competitività nel campo della ricerca e dello sviluppo, finora oscurata dai Stati Uniti e Cina. A dire il vero è da molto tempo che l’Europa accarezza l’idea di una società basata sulla conoscenza. Almeno dalla strategia di Lisbona, da quando nel 2000 si dava l’obiettivo di garantire al continente una intensità media di Ricerca e sviluppo non inferiore al 3% del PIL. Questo obiettivo, almeno per la parte di investimento pubblico alla ricerca – che dovrebbe essere dell’1% – non è stato raggiunto nemmeno oggi, nel 2025. Solo un pugno di paesi, capitanati dalla Germania, l’hanno superato, mentre molti altri sono ben lontani dall’obiettivo. Oggi la media è dello 0,75%, ma con squilibri enormi.

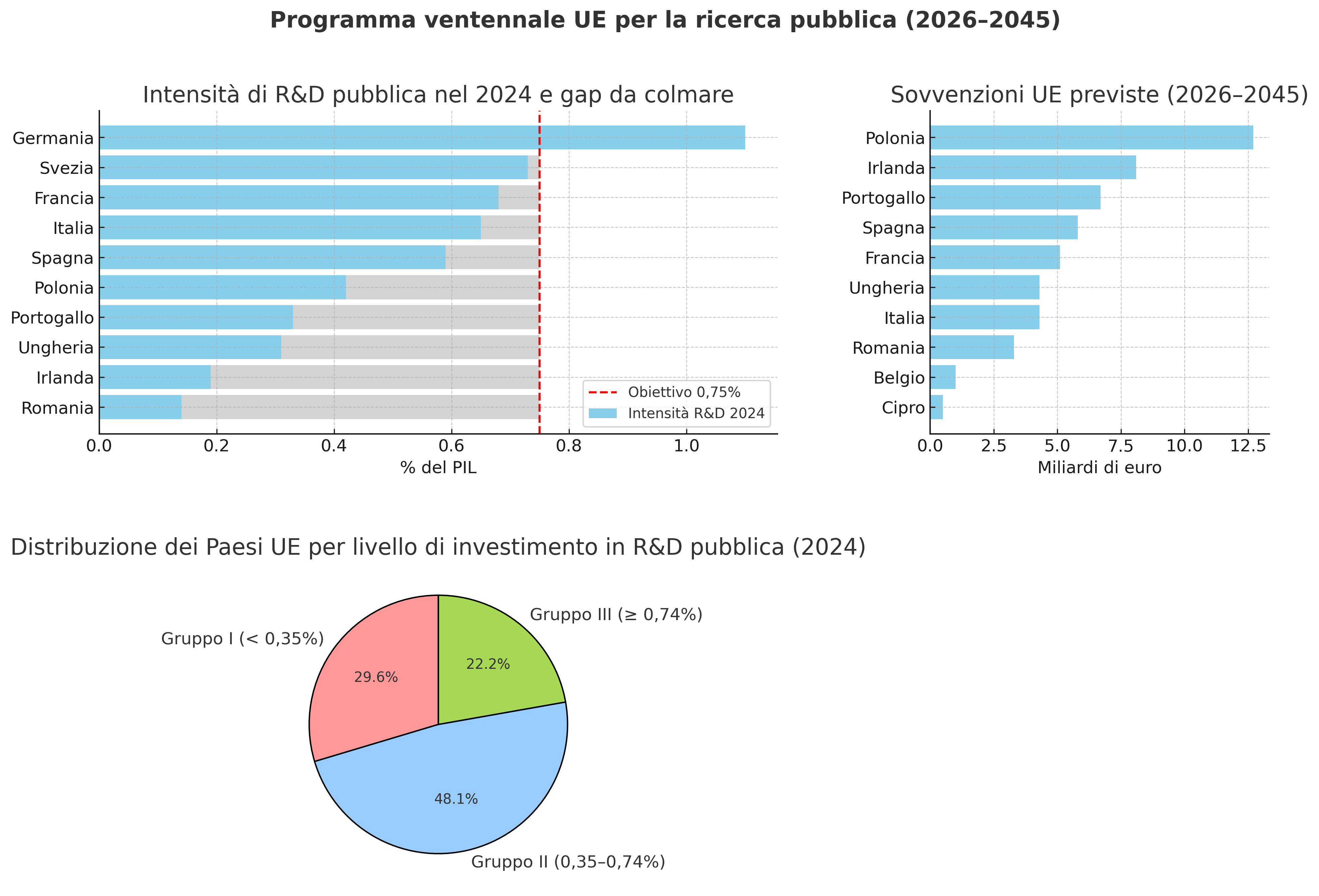

Per questo un gruppo di scienziati europei di primo piano – Ugo Amaldi, Roberto Antonelli, Luciano Maiani e Giorgio Parisi – ha proposto recentemente un Programma ventennale per la ricerca pubblica europea (2026–2045), con l’obiettivo di portare tutti i paesi membri a investire almeno lo 0,75% del proprio PIL in ricerca pubblica. Si tratta di colmare un divario che oggi vede paesi come la Romania o l’Irlanda investire appena lo 0,14% o lo 0,19%, a fronte dell’1,1% della Germania.

Secondo gli autori, questa disparità è inaccettabile non solo per ragioni di equità, ma anche per la competitività dell’intero continente. Essa priva molti paesi delle infrastrutture e del capitale umano necessari per produrre buona scienza e per competere ad armi pari nei bandi europei, come quelli dello European Research Council, basati esclusivamente sulla qualità scientifica.

Il Programma proposto coinvolge 21 paesi e prevede un investimento complessivo di 180 miliardi di euro, metà dei quali sarebbero cofinanziati dall’Unione Europea. L’impegno medio annuo per Bruxelles sarebbe di 3,7 miliardi l’anno – una cifra modesta se confrontata con i 750–800 miliardi annui indicati dal Rapporto Draghi come necessari per sostenere produttività, transizione ecologica e autonomia strategica dell’UE. Di fatto questa cifra è una volta e mezza quella spesa ogni anno dall’ERC per finanziare i progetti vincitori.

Programma ventennale UE per la ricerca pubblica (2026–2045)

Questa infografica illustra:

- La spesa pubblica in R&D nel 2024 e il gap da colmare rispetto all’obiettivo minimo dello 0,75% del PIL.

- Le sovvenzioni UE previste per ciascun Paese aderente.

- La classificazione dei paesi UE nei tre gruppi del Programma.

Scarica anche il documento in formato PDF per la stampa.

Il piano distingue i paesi in tre gruppi:

- Gruppo I: 8 paesi con intensità iniziale inferiore allo 0,35%, che non possono raggiungere lo 0,75% in 20 anni ma possono comunque colmare parte del divario;

- Gruppo II: 13 paesi tra lo 0,35% e lo 0,74%, che con un aumento annuale del 7% possono raggiungere l’obiettivo entro i 20 anni;

- Gruppo III: 6 paesi già oltre lo 0,74%, esclusi dal piano ma potenzialmente beneficiari indiretti dell’aumento della competitività collettiva.

L’Italia, con un’intensità dello 0,65%, rientra nel Gruppo II e raggiungerebbe l’obiettivo in 5 anni, investendo 12,2 miliardi in più nel quinquennio. I principali beneficiari delle sovvenzioni UE, in valore assoluto, sarebbero Polonia, Irlanda, Portogallo, Spagna, Francia e Italia. Tuttavia, in termini relativi rispetto all’investimento iniziale, i paesi più avvantaggiati sarebbero quelli con livelli di spesa pubblica molto bassi, come Romania, Ungheria o Cipro.

In questa versione più ambiziosa, il Programma prevede due opzioni:

- Aumentare il cofinanziamento UE dal 35% al 50%, portando l’impegno complessivo a 72 miliardi di euro in valuta 2024;

- Scorporare gli investimenti pubblici in ricerca dai vincoli del Patto di Stabilità e Crescita, fino a un massimo dell’1% del PIL, per favorire i paesi ad alto debito.

Il Programma mira non solo a riequilibrare le opportunità di accesso ai finanziamenti europei come l’ERC, ma anche a creare le condizioni perché tutti i paesi possano contribuire in modo equo alla crescita scientifica, tecnologica e sociale dell’Unione. Un intervento strutturale e duraturo, che va ben oltre i programmi temporanei e le dichiarazioni di principio.

Nuovi cervelli in Europa

In un editoriale per il Corriere della Sera gli autori del programma fanno anche notare che questa fase storica apre anche un’opportunità senza precedenti: le recenti scelte dell’amministrazione Trump negli Stati Uniti, ostili verso la scienza e la ricerca indipendente, stanno minando l’attrattività di quel sistema per i ricercatori di tutto il mondo. È il momento per l’Europa – sottolineano gli autori – di attrarre o riportare a casa i suoi migliori talenti, offrendo condizioni competitive per lavorare in laboratori, università e centri di ricerca pubblici.

In questo senso, il Programma non è solo uno strumento economico, ma anche una visione strategica e culturale: un modo per “riarmare” l’Europa con gli strumenti della conoscenza, della formazione e della creatività, le vere leve pacifiche per affrontare le crisi presenti e future. Alimentare la ricerca significa moltiplicare energie, speranze e soluzioni per la società e per il pianeta. Ora la palla è alle istituzioni europee, a partire dal Parlamento. Vedremo se saprà sfruttare questa opportunità.

L’inattualità come resistenza nell’era dell’Antropocene

Pubblicato il 19/04/2025

La platea che a inizio mese ha assistito all’incontro organizzato dall’Università di Tor Vergata e da Res viva – Centro interuniversitario di ricerche epistemologiche e storiche sulle scienze del vivente, era spaesata. Se avete un po’ di pazienza, fra poco vi diremo perché, ma intanto occorre una premessa.