Negli anni 30 le scellerate politiche nazi-fasciste hanno indotto un esodo senza precedenti di almeno 15.000 intellettuali – scienziati e artisti, ebrei e no – verso gli Stati Uniti (si veda la ricostruzione storica in Adorno, Fleming, & Bailyn, The Intellectual Migration. Europe and America, 1930–1960, Harvard University Press, 1969; e in Claus-Dieter Krohn, Emigration 1933–1945/1950, Europaische Geschichte Online, 2011).

Tutti ricordano, per esempio, Einstein, Fermi, Segre, Von Neumann, Morgenstern, Goedel, ma anche Adorno, Marcuse, Fromm, tra tanti altri, oltre ai quasi mille artisti che hanno reso Hollywood quella che conosciamo. Senza questa immigrazione difficilmente gli USA avrebbero raggiunto la frontiera scientifica internazionale dalla fisica alla chimica alla medicina, non avrebbero mai raggiunto una qualche maturità nelle discipline sociali, e avrebbero avuto anche molte più difficoltà negli avanzamenti nelle tecnologie militari (a partire dal Progetto Manhattan che ha dato luogo alla bomba atomica).

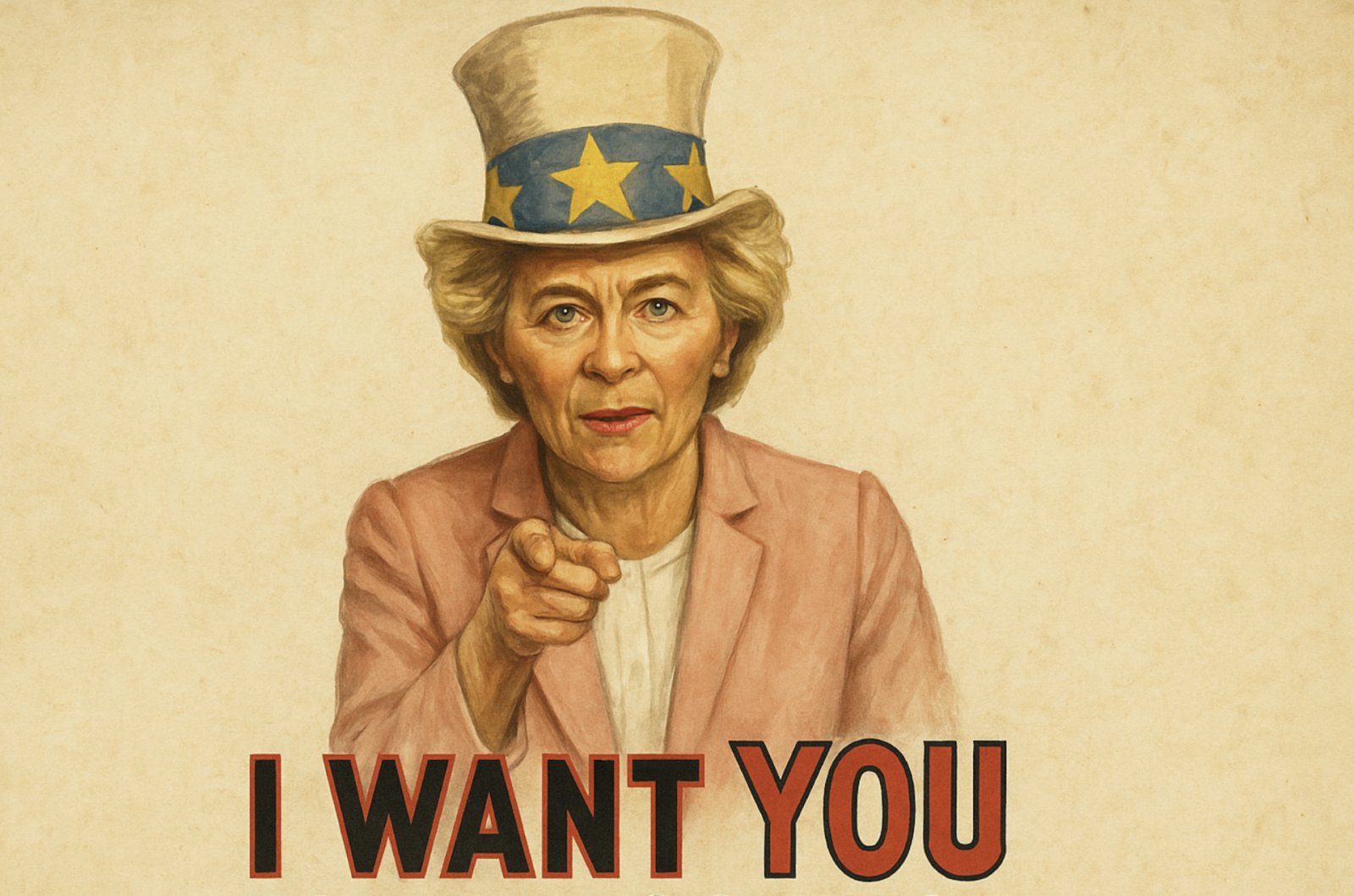

Oggi le politiche dell’attuale amministrazione americana offrono l’occasione all’Europa di mettere in moto un flusso inverso. Le politiche di Trump hanno portato a massici tagli ai fondi – effettivi e minacciati – ma, ancora più grave, a restrizioni su temi di ricerca (in particolare sul clima e sulla diversità) e più in generale a restrizioni delle libertà accademiche in forme che ricordano il Maccartismo, che negli anni 40 e 50 impose significative restrizioni alla libertà di pensiero e di parola in nome dell’anticomunismo e della “sicurezza nazionale”.

Nell’accademia americana c’è un palpabile clima di paura, che si estende dai ricercatori senza cittadinanza statunitense – sottoposti a controlli migratori più severi e al continuo ricatto dell’espulsione – fino alla generalità degli accademici che sentono minacciato il diritto più grande della professione: la libertà di ricerca e di espressione. È in corso una battaglia senza precedenti tra l’amministrazione federale e la Harvard University, che va ben oltre i pur significativi miliardi di finanziamenti in gioco e investe l’autonomia accademica in generale. L’attacco ad Harvard è avvenuto dopo quello a Columbia e, secondo quanto riportato dal New York Times è stato seguito da azioni simili ai danni di Princeton, Brown, Cornell, UPenn e Northwestern. Tutto lascia pensare che questi attacchi facciano da apripista all’assalto contro il sistema universitario pubblico della California.

Aprire la porte agli scienziati USA è un’opportunità per l’Europa

Un sondaggio di Nature ha rivelato che il 75% degli scienziati statunitensi intervistati stava valutando di lasciare il Paese, con una percentuale che sale all’80% tra i ricercatori junior. Robert Quinn, direttore esecutivo della rete Scholars at Risk, ha dichiarato a THE (Times Higher Education) che l’istruzione superiore americana sta «sperimentando livelli senza precedenti di minacce, citando «minacce finanziarie» e «ingerenze statali in ammissioni, assunzioni, contenuti didattici e gerarchie istituzionali».

L’Europa, anche se ancora troppo timidamente, si sta lentamente rendendo conto che questa disgrazia per la scienza internazionale può trasformarsi in una enorme opportunità. Negli anni 30 lo storico dell’arte americano William Spencer Cook diceva «Hitler è il mio migliore amico. Lui scuote l’albero, noi raccogliamo i frutti». Di fronte ad una tragedia incomparabilmente minore, l’Europa può comunque cogliere i frutti dell’albero che l’amministrazione americana scuote.

Dodici ministri europei della Ricerca hanno firmato una lettera per chiedere iniziative a livello europeo per coordinare lo sforzo di accoglienza di ricercatori stranieri la cui attività è minacciata da interferenze politiche e drastici tagli ai fondi di ricerca. Tra i Paesi firmatari figurano Austria, Bulgaria, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna. Non l’Italia.

Diverse università europee hanno già messo a punto iniziative in questa direzione. L’Università di Toulouse ha stanziato 6 milioni di euro per accogliere ricercatori americani nei settori della biologia, della salute, del cambiamento climatico e dell’energia. Aix-Marseille Université ha annunciato un piano per raccogliere fino a 15 milioni di euro con l’obiettivo di reclutare circa 15 ricercatori e ha già ricevuto più di 300 domande, mentre Université Paris-Saclay prevede di finanziare contratti di dottorato e soggiorni di ricerca per accademici americani. Anche il Belgio e la Norvegia si stanno muovendo in questa direzione: la Vrije Universiteit Brussel ha aperto 12 posizioni post-dottorali con un’attenzione particolare ai ricercatori statunitensi, mentre il governo norvegese sta valutando misure per facilitare l’ingresso di scienziati e studenti provenienti dagli USA. Anche in Italia parecchi atenei hanno espresso la volontà di incentivare l’assunzione di talenti americani. Sul fronte parlamentare, in Francia è stata presentata una proposta di legge che prevede l’istituzione dello status di “rifugiato scientifico”.

L’appello ReBrain Europe per rilanciare la ricerca e l’economia

Su questi temi, tuttavia, sono necessarie iniziative più ampie, sia dell’Unione Europea sia dei singoli Stati. L’importante appello ReBrain Europe di circa 2.000 scienziati europei va in questa direzione. Così sottolinea il documento: «Nel secondo dopoguerra, l’Europa seppe attrarre menti visionarie e costruire istituzioni comuni che sono oggi punti di riferimento mondiale, come il CERN per la fisica, l’ESO per l’astronomia, l’ESA per lo spazio, l’EMBL per la biologia molecolare e molti altri. Oggi possiamo fare lo stesso, in un momento in cui competenze scientifiche di altissimo livello cercano un nuovo luogo in cui poter operare liberamente».

ReBrain Europe deve diventare oggi un programma prioritario di rilancio della ricerca in Europa, con risorse adeguate a livello europeo e nazionale. La nostra proposta è che l’Unione europea lanci un fondo di 100 miliardi di euro – finanziato con eurobond – per attrarre studiosi dagli Stati Uniti e dal resto del mondo e per costruire nuove istituzioni di ricerca di alto livello. Mentre la Commissione europea chiede 800 miliardi di euro – anch’essi finanziati da eurobond – per costruire un complesso militare-industriale europeo, investire 100 miliardi nella ricerca rappresenterebbe il segnale concreto di un’Europa che sceglie un’altra strada: quella della conoscenza scientifica e della libertà di ricerca. ReBrain Europe potrebbe riportare stabilmente l’Europa sulla frontiera tecnologica internazionale e alimentare una crescita duratura dell’economia, con un’elevata qualità sociale e con la necessaria sostenibilità ambientale.

In termini economici sarebbe un ottimo affare. Molti studi (tra cui l’articolo di M. Stamegna, C. Bonaiuti, P. Maranzano e M. Pianta The Economic Impact of Arms Spending in Germany, Italy, and Spain, Journal Peace Economics, Peace Science and Public Policy, 2024) hanno infatti dimostrato che in Europa l’impatto sulla crescita del reddito e dell’occupazione di investimenti in campo militare – che dipendono da componenti e sistemi importati dagli Usa – è molto inferiore dell’impatto degli investimenti in campo sanitario e ambientale, dove l’Europa ha un’elevata specializzazione. Un’accelerazione della spesa per ricerca offrirebbe benefici diffusi a tutta la società e porterebbe l’Europa su una traiettoria di sviluppo di qualità, con alte competenze e produttività.

In parallelo, ciascun paese potrebbe attivare programmi di ricerca collegati a ReBrain Europe ed esclusi dai vincoli di contenimento della spesa pubblica del Patto di stabilità europeo. Per l’Italia si può pensare a un piano quadriennale di 3 miliardi di euro, da destinare al rafforzamento del sistema universitario pubblico, alla creazione di nuovi centri di ricerca avanzata, al rientro di studiosi italiani ora negli Stati Uniti e all’estero – in un decennio ne sono emigrati 14 mila – e all’attrazione di studenti e ricercatori stranieri.

Quali sono gli ambiti di ricerca applicata che potrebbero essere al centro di ReBrain Europe? Innanzi tutto le frontiere delle tecnologie dell’informazione e comunicazione – inclusi Generative Artificial Intelligence, Quantum Computing, la realizzazione di un cloud europeo pubblico, la Cybersecurity -, la ricerca medica e farmaceutica – riguardante in primis, vaccini, batteri antibiotico-resistenti, antitumorali -, la protezione ambientale – dall’idrogeno autenticamente ‘verde’ alle tecnologie di smaltimento degli innumerevoli veleni che distribuiamo nell’ambiente. Ma anche la ricerca sociale e umanistica, che resta un punto di forza dell’Europa ed è essenziale per la qualità del nostro sviluppo.

In Europa sarebbe necessario rafforzare (dove ci sono) e costruire (dove mancano) istituzioni simili alla National Science Foundation e al National Institute of Health. La situazione in Italia è ancora più arretrata Abbiamo già discusso in un precedente articolo su Scienza in Rete l’ammontare della riduzione delle risorse per l’Università e le sue conseguenze. Non vogliamo ripetere qui argomenti già ampiamente analizzati nella loro drammaticità. Si veda la proposta dell’Accademia dei Lincei per un programma ventennale 2026-2045 riguardante sia l’Italia che l’Europa, che sull’Italia richiama il ‘Rapporto Ambrosio’ sulla ricerca fondamentale.

Un secondo pilastro di ReBrain Europe dovrebbe riguardare proprio la salvaguardia e il rafforzamento della ricerca di base, curiosity-driven, finanziata dalla spesa pubblica, che negli ultimi tre secoli è stata quasi sempre all’origine dei maggiori avanzamenti sia delle conoscenze sia delle tecnologie.

Dovremmo avere il coraggio di avere in Europa istituzioni come l’Institute of Advanced Studies di Princeton, che, tra gli altri, ospitò Einstein, Gödel, von Neumann, nel quale gli scienziati non erano tenuti a produrre rendicontazioni e tanto meno ad andare a consigli di facoltà, ma solo ad usare la loro intelligenza. Si veda l’affascinante ricostruzione da parte del suo primo direttore, Abraham Flexner, in Flexner, A. and Dijkgraaf, R. The Usefulness of Useless Knowledge, Princeton, Princeton University Press, 2017.

Una strada di questo tipo implica naturalmente la resistenza ad ogni tentativo di privatizzare una quota crescente della ricerca, e di mettere la rimanente ricerca pubblica sotto il controllo politico. Sicuramente i ricercatori basati negli Stati Uniti non abbandoneranno l’ambiente americano per ricadere in circostanze istituzionali neanche vagamente simili.

Queste non sono solo preoccupazioni teoriche. L’enfasi crescente ormai pluridecennale in Europa sulla ‘ricerca utile’ certificata dalla simbiosi tra accademia e industria ne è un sintomo molto pericoloso. Non che queste collaborazioni non siano necessarie e proficue. Lo sono e hanno un impatto molto importante. Ma devono riguardare la ricerca applicata, e non devono condizionare la ricerca di base.

Anche le preoccupazioni sul controllo politico sul sistema accademico pubblico non sono astratte. Persino in un paese come l’Italia nel quale l’indipendenza della ricerca è protetta dal dettato costituzionale (Articolo 33), voci autorevoli dall’accademia stessa invocano un qualche controllo politico (‘se lo Stato ci mette i soldi, allora il governo deve poter avere voce in capitolo su come vengono spesi’, tra l’altro ignorando egregiamente la differenza tra Stato e governo). Al contempo, proposte di legge per fortuna fino ad ora cassate avrebbero imposto l’obbligo delle università di fornire qualsiasi informazione richiesta dai Servizi Segreti.

Di fronte al conflitto tra l’amministrazione Trump e le università americane, e alle opportunità che si aprono per l’Europa, è importante un’operazione di grande respiro, politico e culturale, con un adeguato investimento di risorse. ReBrain Europa è un’occasione che non dobbiamo mancare.