L’idrogeno sta emergendo come vettore energetico cruciale nella transizione verso la decarbonizzazione. Nel report Global Hydrogen Review 2024, l’Agenzia internazionale dell’energia (IEA) ha stimato che, secondo lo scenario Net Zero Emissions 2050 (NZE Scenario), la domanda mondiale di idrogeno dovrebbe raggiungere circa 150 milioni di tonnellate all’anno (Mtpa) entro il 2030, di cui il 45% deve essere idrogeno prodotto con tecnologie a basse emissioni di CO2.

Sulla base dei progetti annunciati, la produzione potenziale di idrogeno a basse emissioni potrebbe raggiungere i 49 Mtpa entro il 2030. Se si escludono i progetti nelle primissime fasi di sviluppo, che hanno meno probabilità di essere pienamente realizzati entro la fine del decennio, circa due terzi della produzione di idrogeno a basse emissioni nel 2030 potrebbero provenire dall’elettrolisi, e questa percentuale potrebbe salire a quasi il 75% se si includessero anche i progetti in fase iniziale di sviluppo. La quota restante invece sarebbe coperta da combustibili fossili con progetti che utilizzano sistemi di cattura e accumulo dell’anidride carbonica (Carbon Capture, Utilisation and Storage, CCUS).

La domanda globale di idrogeno nel 2023 è cresciuta del 2,5% rispetto al 2022, raggiungendo un nuovo massimo di oltre 97 Mt. Ma è dovuta alla crescita dei settori tradizionali in cui trova impiego: petrochimica, produzione di ammoniaca, metanolo e acciaio. Questa domanda è soddisfatta quasi completamente dall’idrogeno prodotto da combustibili fossili che non fanno uso di sistemi di sequestro della CO2.

Nella transizione verso un sistema energetico a emissioni nette zero, la domanda di idrogeno prodotto con combustibili fossili dovrà essere sostituita con la domanda di idrogeno a basse emissioni. Inoltre, l’uso di idrogeno a basse emissioni dovrà anche estendersi a nuove applicazioni in settori in cui le emissioni sono difficili da ridurre, come l’industria pesante, i trasporti a lunga distanza, la produzione di carburanti a base di idrogeno o la generazione e lo stoccaggio di elettricità. L’uso di idrogeno in queste nuove applicazioni è cresciuto di quasi il 40% nel 2023 rispetto al 2022, sebbene rappresentino ancora meno dell’1% della domanda globale. Nello scenario NZE, entro il 2030 quasi il 40% della domanda globale di idrogeno proviene da nuove applicazioni, il che significa che la domanda in queste nuove applicazioni deve crescere di circa 80 volte entro il 2030.

In questo contesto, dunque, si spiega il crescente interesse per il cosiddetto idrogeno bianco, ossia estratto da giacimenti presenti nella crosta terrestre. L’idrogeno bianco è spesso indicato anche con il termine idrogeno naturale oppure in inglese con geologic hydrogen, geogenic hydrogen e gold hydrogen.

Le origini dell’idrogeno bianco

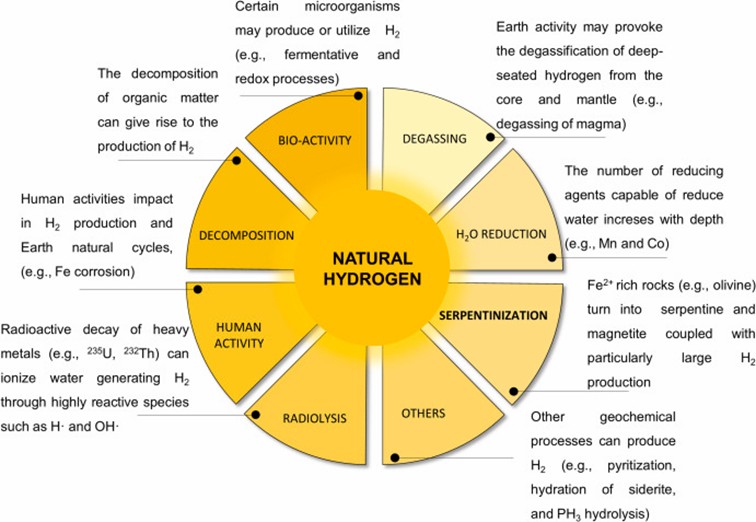

L’idrogeno naturale è stato ampiamente studiato negli ultimi decenni, in particolare dopo la scoperta di fluidi ricchi di idrogeno nelle dorsali medio-oceaniche: può formarsi attraverso diversi processi sia geochimici sia biologici.

Figura 1. Diverse ipotesi sull’origine dei giacimenti naturali di idrogeno. Fonte: Natural hydrogen in the energy transition: Fundamentals, promise, and enigmas; Figura 2

La serpentinizzazione è il principale processo attraverso cui si forma l’idrogeno naturale. A pressioni elevate e a temperature comprese tra i 200° C e i 300° C, l’acqua reagisce con una tipica roccia del mantello, la peridotite, che è principalmente composta da un minerale ricco in ferro chiamato olivina. Nella serpentinizzazione il ferro dell’olivina “cattura” l’ossigeno che costituisce le molecole di acqua (H2O), rilasciando idrogeno e portando alla formazione di serpentiniti, un altro minerale.

Le rocce del mantello non sono le uniche a reagire con l’acqua per produrre idrogeno. È stato anche dimostrato che le reazioni basalto-acqua sono possibili. Tuttavia, alcuni lavori suggeriscono che l’interazione basalto-acqua non possa produrre grandi quantità di idrogeno, poiché le superfici di contatto acqua-minerale si disattivano rapidamente a causa dei prodotti della loro reazione.

Un’altra via di formazione dell’idrogeno bianco, spesso citata, è la radiolisi dell’acqua, un processo dovuto alle radiazioni emesse dagli elementi radioattivi presenti nelle rocce marine, come l’uranio, il torio e il potassio. Tali radiazioni possono eccitare e ionizzare la molecola d’acqua, “rompendola” e portando alla formazione di molecole di idrogeno (H2). Tuttavia, secondo alcuni studiosi, quando i volumi di idrogeno sono significativi, non è possibile attribuire la sua origine solo alla radiolisi.

L’idrogeno può formarsi anche per generazione meccanica. Questo processo avviene in zone di faglia, dove il movimento della crosta terrestre causa la frantumazione delle rocce e che provoca la rottura dei legami chimici, generando radicali liberi che reagiscono con l’acqua per formare idrogeno. Per esempio, i legami Si–O nei silicati vengono rotti da forze meccaniche, producendo radicali liberi sulla superficie della roccia, che reagiscono con l’acqua per liberare idrogeno. Questo processo non si verifica solo nelle faglie, ma anche quando i silicati sono frantumati in altri contesti, come sotto i ghiacciai, o in altri processi che causano la frammentazione delle rocce, come il gelo, gli urti o gli impatti di meteoriti, ma l’efficacia di questi processi per la produzione di idrogeno non è ancora chiara. Tuttavia, alcuni studi sollevano più di qualche dubbio su questi processi di formazione dell’idrogeno. Infatti non tutte le reazioni chimiche sono state caratterizzate, e anche i tentativi di riprodurre tali processi in laboratorio avrebbero dato esiti incerti e contrastanti.

L’idrogeno può essere presente anche nel magma. A temperature di circa1200 °C una reazione chimica tra acqua e metano produce idrogeno e anidride carbonica. La presenza di gas è stata riscontata in alcuni campioni di rocce prelevate dalla Dorsale Medio-Atlantica (MAR), circa il 26,7% di questi gas era idrogeno.

Infine, diverse evidenze suggeriscono che l’idrogeno possa provenire da fonti profonde, come il mantello terrestre o addirittura nel nucleo, e che possa risalire attraverso faglie e altri meccanismi geologici. Tuttavia, la presenza di idrogeno nel nucleo della Terra è ancora dibattuta.

L’idrogeno può anche essere prodotto dal metabolismo microbico. Molti microrganismi che si trovano nel sottosuolo producono idrogeno attraverso reazioni di fermentazione e fissazione dell’azoto. Sebbene tali microrganismi svolgano un ruolo importante nei cicli biogeochimici nel sottosuolo, non si è ancora ben compresa l’entità del loro contributo alla produzione di idrogeno naturale. Recentemente è stato dimostrato che una parte importante dell’idrogeno rilevato nel sottosuolo della cintura di pirite iberica è prodotta biologicamente. È importante notare che l’idrogeno può anche essere utilizzato come fonte di energia da altri microrganismi del sottosuolo: alcuni studi osservano infatti che, in natura, i batteri produttori di idrogeno non possono esistere senza i batteri consumatori di idrogeno, perché l’idrogeno inibisce l’attività dei primi; quindi tutto l’idrogeno prodotto biologicamente viene rapidamente convertito in altri composti.

Secondo alcuni studi, la varietà di spiegazioni per l’origine dell’idrogeno evidenzia da un lato la sua presenza diffusa sulla Terra, e dall’altro la difficoltà di comprenderne pienamente la sua origine, a causa della mobilità e reattività di questo gas, che forma facilmente composti come acqua e idrocarburi. La presenza di idrogeno nella crosta terrestre indica un rifornimento continuo e suggerisce che le sue fonti siano geologicamente giovani.

Anche alla luce di questa ipotesi, alcuni studi, commentando le potenzialità dell’idrogeno naturale, si spingono ad affermare che potrebbe essere una fonte rinnovabile. Mentre occorrono milioni di anni perché i depositi organici sepolti e compressi si trasformino in petrolio e gas, l’idrogeno naturale viene sempre prodotto ex novo, quando l’acqua sotterranea reagisce con i minerali di ferro a temperature e pressioni elevate.

L’idrogeno bianco, una vecchia conoscenza a lungo ignorata

Sebbene l’idrogeno bianco sia stato portato solo recentemente all’attenzione di un pubblico più vasto, grazie alla scoperta di alcuni giacimenti, in realtà è conosciuto da tempo.

Secondo il geochimico Viacheslav Zgonnik, la prima analisi pubblicata di un campione di gas naturale contenente idrogeno è in un rapporto del 1888 di Dmitri Mendeleev, il padre della tavola periodica, sulla composizione del gas che fuoriusciva dalle fratture nel carbone di una miniera vicino alla città di Makiivka, nella regione di Donetsk in Ucraina. Mendeleev ha documentato che il gas conteneva il 5,8-7,5% di idrogeno.

Tuttavia, per lungo tempo si è ritenuto che l’idrogeno libero in natura fosse raro e nessuno lo ha cercato attivamente. Inoltre, anche se qualcuno avesse trovato gas contenente idrogeno nel sottosuolo, sarebbe stato difficile rilevarlo, poiché nelle analisi standard di cromatografia gassosa l’idrogeno è utilizzato come gas inerte per trasportare i campioni; l’eventuale presenza di idrogeno sarebbe quindi stata “nascosta”. Questo spiega perché, tra oltre 100.000 campioni analizzati dalla United States Geological Survey (USGS), solo 8 mostravano concentrazioni significative di idrogeno.

Alla ricerca dell’idrogeno bianco

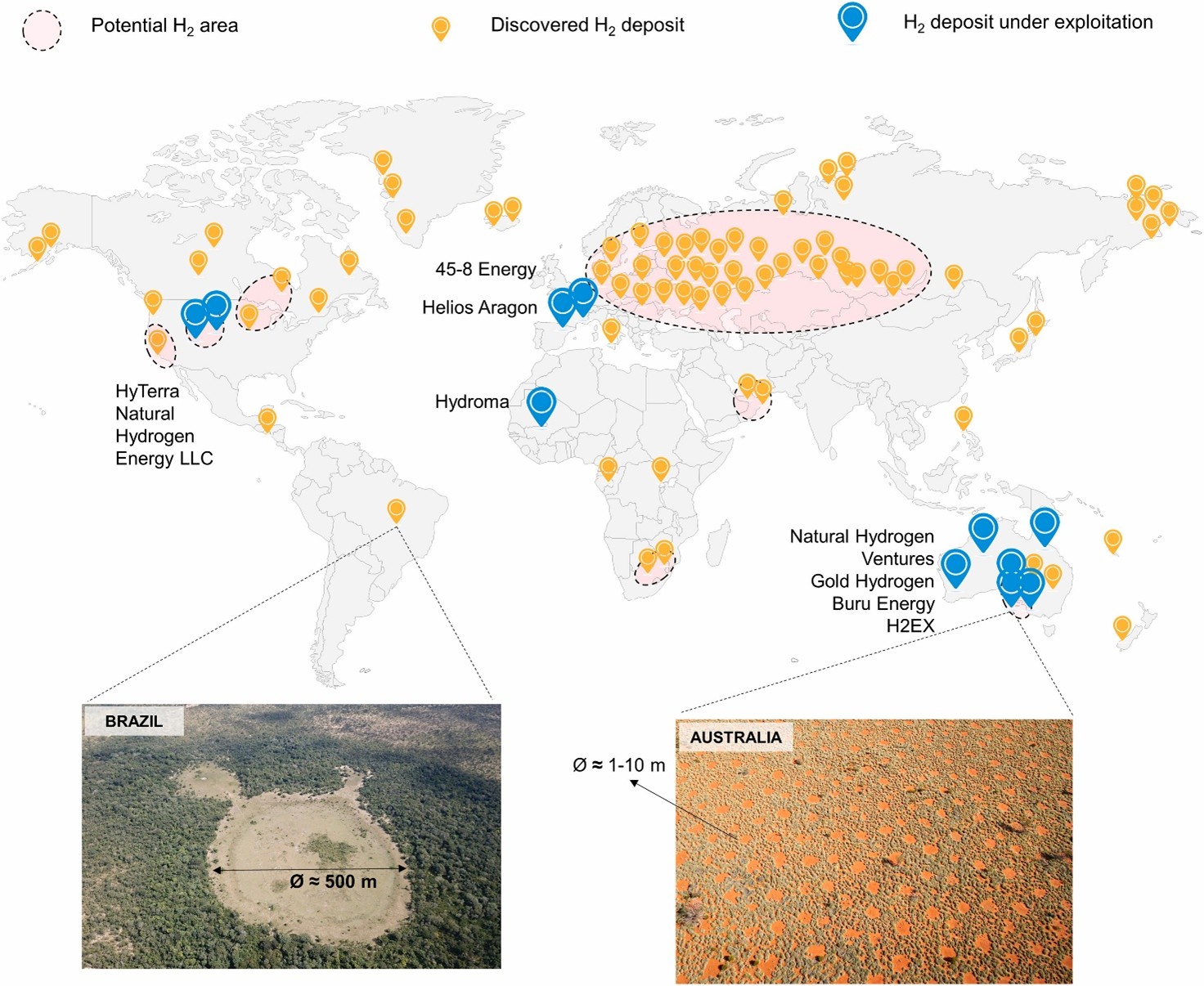

A riportare in auge l’idrogeno bianco è stato un articolo pubblicato nel 2018 sull’International Journal of Hydrogen Energy e dedicato alla scoperta di un giacimento di idrogeno in Mali, nel villaggio di Bourakebougou. Dalla pubblicazione di questo primo articolo, il numero di lavori sull’idrogeno naturale è esploso e decine di startup, molte in Australia, hanno iniziato una corsa all’acquisizione dei diritti per prospezioni geologiche alla ricerca di giacimenti di idrogeno.

Alla fine del 2023, 40 aziende erano alla ricerca di depositi di idrogeno naturale a fini commerciali, un aumento quadruplo rispetto al 2020. Prospezioni sono in corso in Albania, Australia, Canada, Colombia, Francia, Finlandia, Corea, Spagna e Stati Uniti. Il produttore canadese Hydroma afferma di estrarre idrogeno naturale a un costo stimato di 0,5 USD/kg H2 da un giacimento in Mali. In Spagna e Australia, le aziende dichiarano di puntare a un costo di circa 1 USD/kg H2, a seconda della profondità e della purezza del deposito. Anche i sussidi fiscali, come quelli forniti dall’Inflation Reduction Act statunitense, hanno il potenziale di rendere la produzione di idrogeno bianco economicamente sostenibile negli Stati Uniti.

Sebbene siano stati trovati depositi di idrogeno naturale con purezza molto elevata, sono spesso presenti impurità, tra cui azoto, metano o CO2, nonché umidità. Pertanto, l’estrazione di questo gas potrebbe richiedere successivi processi di purificazione che potrebbero aumentare rapidamente il costo di produzione dell’idrogeno naturale proveniente da alcuni giacimenti. Tuttavia, alcune impurità, come il metano, potrebbero anche avere un valore economico. In ogni caso i requisiti di purezza dipendono dall’applicazione: se l’obiettivo è la combustione per la produzione di energia, le impurità organiche insieme all’umidità porrebbero essere un problema minore.

Le aree più promettenti per trovare giacimenti di idrogeno sono le zone di subduzione sottomarine, dove l’approvvigionamento idrico è costante e l’esposizione al ferro è frequente a causa dei movimenti delle placche.

Sulla terraferma, invece, le aree candidate a ospitare potenziali giacimenti di idrogeno sono i “cerchi delle fate”, strutture geologiche circolari a cui spesso sono associate fuoriuscite di idrogeno, e i cratoni, vaste porzioni di crosta terrestre che non sono state significativamente alterata da attività geologiche negli ultimi 500.000 anni. Intrappolate al loro interno ci sono fasce di roccia ricche di ferro, chiamate cinture di roccia verde, che sono i resti della crosta oceanica che è stata schiacciata tra i cratoni in antiche collisioni tra placche continentali.

Il sud dell’Australia sembra avere una geologia particolarmente favorevole per ospitare riserve di idrogeno, sia per la presenza del cratone Gawler sia per le sue miniere ricche di ferro e uranio necessarie per la serpentinizzazione e per la radiolisi.

Per quanto riguarda l’Italia, è in corso il progetto NHEAT (Natural Hydrogen for Energy trAnsiTion) finanziato dal PNRR e coordinato da CNR, Università La Sapienza e dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV). Il progetto ha l’obiettivo di stimolare e indirizzare la ricerca sull’idrogeno nel nostro paese, utilizzando un approccio multidisciplinare per investigare i processi che hanno portato alla formazione dell’idrogeno bianco in aree del territorio italiano che potenzialmente ospitano giacimenti.

Figura 2. Dettaglio dei depositi naturali di idrogeno conosciuti e dei cerchi delle fate. Fonte: Natural hydrogen in the energy transition: Fundamentals, promise, and enigmas; Figura 4

L’Italia, attraverso l’INGV, fa anche parte della Task 49 Natural H₂, un programma di collaborazione tecnologica internazionale attivato dalla IEA e dedicato alla ricerca sull’idrogeno naturale. L’obiettivo del gruppo di lavoro è aumentare la consapevolezza sullo stato della ricerca e dell’esplorazione industriale di questa nuova fonte di energia. Formulando raccomandazioni per lo sviluppo della ricerca, il gruppo aiuterà governi ed enti di finanziamento ad allocare risorse in questo settore, promuovendo le migliori pratiche per l’esplorazione e l’individuazione di giacimenti idrogeno bianco, e creando modelli economici per la produzione. Saranno inoltre condotti studi sui rischi occupazionali e ambientali per identificare le principali criticità. Infine, il gruppo promuoverà lo scambio di esperienze tra Paesi in cui la normativa mineraria è già stata aggiornata per la ricerca e lo sfruttamento dell’idrogeno bianco e quelli in cui è ancora necessario un adeguamento.

Le normative per la prospezione e la commercializzazione dell’idrogeno bianco

Diversi Paesi hanno modificato le proprie leggi e normative per incoraggiare le prospezioni geologiche per la ricerca di idrogeno naturale, ma solo 3 delle 60 strategie sull’idrogeno pubblicate finora fanno chiaro riferimento all’idrogeno bianco come possibile fonte (Brasile, Francia e Marocco).

In Europa, a settembre 2023, un emendamento alla legge geologica e mineraria della Polonia ha fornito la base normativa per l’esplorazione e il riconoscimento dei giacimenti di idrogeno naturale. In Francia, l’idrogeno naturale è considerato un pilastro importante della strategia nazionale per l’idrogeno e il paese mira a essere un pioniere nella produzione di idrogeno naturale.

Nel febbraio 2024, le Filippine hanno aperto un’asta per i diritti di esplorazione dell’idrogeno naturale in due zone a circa 200 km dalla capitale Manila. L’Australia ha approvato una legge per consentire l’esplorazione dell’idrogeno naturale nel maggio 2024. Inoltre, è stato offerto ulteriore supporto legislativo nell’Australia meridionale, dove un terzo dello stato è già coperto da permessi di esplorazione dell’idrogeno naturale che sono stati richiesti o concessi. Altrove nel mondo il quadro giuridico è meno chiaro, ma il panorama si sta evolvendo rapidamente.

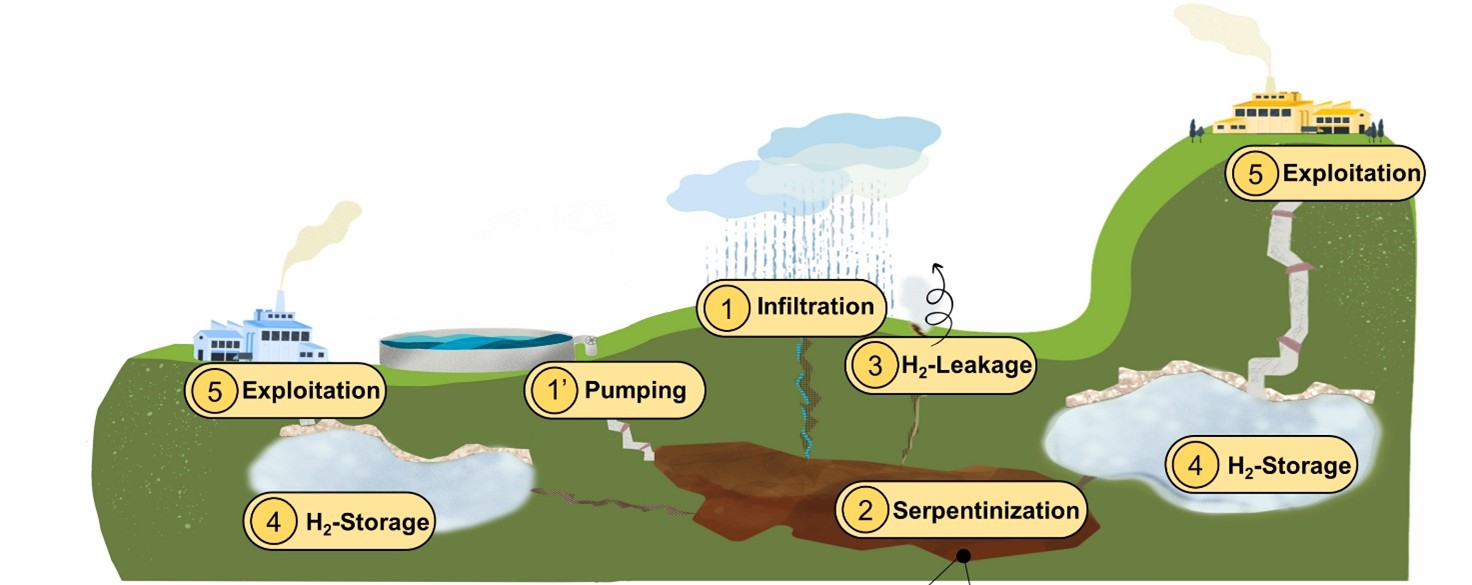

Dall’idrogeno bianco all’idrogeno arancione

Oltre all’idrogeno bianco, i ricercatori stanno iniziando a prendere in considerazione un’altra fonte di idrogeno prodotta da substrati geologici: l’idrogeno arancione. L’idrogeno arancione deriva dalla stimolazione antropica degli stessi processi geochimici che producono l’idrogeno bianco: l’acqua viene fatta infiltrare dalla superficie, mentre l’energia richiesta è naturalmente fornita dall’ambiente sottoforma di energia geotermica. Un ulteriore vantaggio dell’idrogeno arancione è che la purezza potrebbe essere controllata iniettando acqua con composizione controllata, come già accade per l’elettrolisi, per ridurre al minimo la presenza di potenziali contaminanti ed evitando la successiva purificazione.

Figura 3. Diagramma della formazione e dello sfruttamento dell’idrogeno naturale e arancione. Fonte: Natural hydrogen in the energy transition: Fundamentals, promise, and enigmas; Figura 3

Nonostante l’esplorazione e lo sviluppo dell’idrogeno naturale abbiano preso piede negli ultimi anni, nel suo report Global Hydrogen Review 2024 (ultimo disponibile), la IEA segnalava che, ad agosto 2024, non risultavano pozzi di idrogeno naturale che avessero dimostrato la loro sfruttabilità commerciale. L’unico pozzo produttore di idrogeno documentato al mondo si trova a Bourakébougou, in Mali, con un tasso di produzione di circa 1.500 m3 al giorno, ovvero 0,1 tonnellate di idrogeno al giorno. Per dare un ordine di grandezza, l’Advanced Research Projects Agency-Energy del Dipartimento dell’energia degli Stati Uniti punta a tassi di produzione di idrogeno da giacimenti di almeno 30.000 tonnellate di idrogeno all’anno. Ciò equivale più o meno a un elettrolizzatore con una capacità di 170 MW che funziona per circa 5.000 ore/anno, oppure circa il 15-30% della produzione di un tipico impianto che produce idrogeno a partire dal metano attraverso lo steam reforming.

Sempre secondo lo stesso report, il livello di maturità tecnologica (TRL) dell’idrogeno naturale è attualmente stimata a un TRL 5; in una scala che va da 1 a 9, dove 9 indica un prodotto pronto alla commercializzazione. Lo sfruttamento industriale dell’idrogeno naturale, sia esso bianco o arancione, è ancora nelle sue fasi iniziali: sono dunque necessari ulteriori approfondimenti per valutare il potenziale di questa risorsa e il suo impatto ambientale, anch’esso ancora oggetto di studi con risultati contrastanti.